De l’urgence d’ouvrir notre regard sur les plantes

Dans la chronique « Plantes à fleurs : les (presque) invisibles », nous avons présenté la théorie de la « cécité botanique », i.e. la grande difficulté, voire l’incapacité, de la majorité d’entre nous à percevoir, prêter attention et s’intéresser aux plantes à fleurs et à leur importance extrême dans le fonctionnement des écosystèmes. Depuis la sortie de cette théorie en 2001, une multitude d’études ont été publiées autour de ce thème, prouvant ainsi l’intérêt d’avoir mis en exergue ce problème. Evidemment, comme toute théorie, elle a été contestée, amendée ou au contraire confortée dans certaines de ses hypothèses. Mais surtout, elle a soulevé de nombreuses questions quant à la conception des programmes de conservation des espèces végétales : comment sortir de ce déni global de l’importance des plantes et les mettre à pied d’égalité avec les animaux ? Comment dépasser cette cécité botanique et ouvrir nos yeux sur ces êtres d’exception au même titre que tout autre être vivant, et en finir avec cette échelle des valeurs des êtres ? Pour y répondre, nous nous sommes appuyés sur une publication de synthèse parue en 2016 (4).

Laissées pour compte

Il ne vous a pas échappé que les icônes des grandes associations de protection de l’environnement sont presque toujours des animaux et tout particulièrement des oiseaux et des mammifères, grands de préférence, qui occupent cette place médiatique. De nombreuses études confirment ce biais de préférence envers les animaux dans le domaine de la conservation de la biodiversité que l’on nomme zoocentrisme ou zoochauvinisme. Ainsi, en 2011, aux U.S.A., alors que près de 57% des espèces figurant sur la liste nationale des espèces en danger d’extinction étaient des plantes, celles-ci n’ont reçu que … moins de 4% des financements alloués pour ces espèces en danger ! On retrouve cette dissymétrie criante dans pratiquement tous les pays et elle s’accompagne souvent au niveau universitaire de la suppression de postes liés à la botanique. Politiques et médias négligent complètement la biodiversité végétale comparativement à la biodiversité animale. Cette cécité botanique met donc encore plus en péril l’avenir de la biodiversité végétale en plombant les programmes de conservation qui lui sont dédiés : moins de fonds collectés, moins de projets de conservation entrepris et développés, moins d’études, …

La théorie de la cécité botanique (voir la chronique) apporte un cadre explicatif à ce problème basé essentiellement, selon ses auteurs, sur des contraintes physiologiques liées au traitement de l’information visuelle par notre cerveau : les plantes ayant suivi un chemin évolutif très différent de celui des animaux auraient développé des caractéristiques externes qui les rendent « invisibles » ou plutôt difficilement visibles à l’œil humain. Nous allons voir à travers une mise au point récente (2016) que la part des facteurs psychologiques et culturels semble toute aussi décisive dans ce biais de perception et que l’on peut donc agir pour le corriger en s’appuyant sur ces facteurs.

Preuves

En 1986, les deux auteurs de la théorie à venir avaient demandé à 136 étudiants universitaires de lister les sujets scientifiques « par ordre d’importance pour eux » : non seulement les animaux sont venus nettement en tête devant les plantes mais en plus les réponses concernant les plantes étaient bien moins diversifiées en précision avec souvent le mot « plante » tout court. En 1999(1), une étude a porté sur 162 filles de collège-lycée a qui on a présenté d’un côté une petite guêpe très bizarre (Mellitobia) et de l’autre une banale plante à fleurs (arabette des dames) : la première a largement eu la préférence sur la seconde.

Après l’énoncé de la théorie en 2001, plusieurs études sont venues conforter la thèse neurophysiologique des deux auteurs. En 2008 (2), deux chercheurs expérimentent autour du processus de souvenir des images : on sélectionne après des tests quatorze paires d’images, l’une d’un animal et l’autre d’une plante, très faciles à reconnaître par tous, et présentées chacune pendant la même durée. On les propose à deux groupes : 124 étudiants universitaires en psychologie et 203 en botanique ; après la présentation des paires d’images, on intercale une tâche pour détourner l’attention et on teste le taux de souvenir de ces images. Les résultats confirment que les étudiants se souviennent nettement plus des images d’animaux que de celles de plantes ; contre toute attente, ceux qui fréquentent les cours de botanique ne se rappellent pas mieux des plantes ! Par contre, les filles se rappellent plus des plantes que les garçons et quatre espèces suscitent plus de rappels : l’œillet, la rose, la pâquerette et la dionée gobe-mouches (plante carnivore). Ce biais selon le sexe se retrouve dans la fréquentation des sorties nature proposées au grand public : les sorties botanique attirent nettement plus de femmes que d’hommes et vice versa pour les sorties ornithologiques ou sur les mammifères.

4 espèces qui accrochent mieux le regard : les roses

L’oeillet cultivé

La dionée, une plante carnivore

La pâquerette

Clignement attentionnel

En 2014 (3), une expérimentation plus pointue teste l’hypothèse selon laquelle la cécité botanique serait due à des difficultés intrinsèques à voir les plantes. Y aurait-il des différences de mémoire visuelle qui feraient que les images de plantes seraient encodées de manière moins forte que celle des animaux ? Les chercheurs s’appuient pour cela sur un phénomène bien connu : le clignement attentionnel (attentional blink). Quand on présente deux séries d’images C1 et C2 (C pour cible), subliminales, très brièvement (10 à 50 millisecondes) très rapidement l’une derrière l’autre, le clignement attentionnel fait que la détection de la première image C1 compromet la capacité à percevoir la seconde C2 à cause de ressources visuelles insuffisantes face à un tel challenge. On a donc transposé en proposant pour C1 des séries d’images d’animaux et/ou de plantes intercalées de distracteurs (objets) et pour C2 une image « neutre » d’eau. 24 étudiantes en psychologie ont ainsi effectué 640 de ces « épreuves ». Premier résultat : certaines cibles sont plus facilement détectées que d’autres ; les participantes manquent plus souvent des images de plantes qui étaient présentes dans C1 ou bien rapportent avoir vu une plante dans la série alors qu’il n’y en avait pas en fait !

Au delà de cette différence de sensibilité envers les plantes par rapport aux animaux, il y a aussi des effets sur la perception de la seconde cible C2 selon ce qui précède. Les résultats suggèrent que l’attention visuelle a une période réfractaire différente selon ce qui a été détecté auparavant. Si auparavant (durant C1) des images d’animaux ont été perçues, alors cela induit une baisse immédiate dans la capacité de détection de la cible neutre C2, effet qui n’existe pas si ce sont des plantes en C1. Autrement dit, la vue d’un animal retient l’attention ce qui agit sur la suite mais pas les plantes ! Il y a donc bien dans les mécanismes d’encodage de l’information un biais structurel en faveur des animaux.

Parents végétaux

Cependant, dès lors qu’on élargit les observations au delà des sociétés occidentales modernes, on découvre que de nombreux groupes sociaux ou ethnies sont en fait très liés aux plantes et ne souffrent pas du tout de cécité botanique. Les travaux ethnographiques dont ceux célèbres en France de P. Descola nous éclairent largement sur cet aspect méconnu en Occident.

Chez les aborigènes australiens, les plantes sont perçues comme ayant une affiliation avec les humains : autrement dit, plantes et humains partagent un ancêtre commun (ce qui est parfaitement vrai du point de vue scientifique puisque tous les êtres vivants dérivent d’un même ancêtre commun dans l’arbre du vivant). Cette vision des végétaux implique envers eux des obligations de responsabilité, de solidarité et d’attention sans exclure la possibilité de les exploiter : on retombe bien ici sur les buts visés par les politiques de conservation de la biodiversité ! Dans cette logique, les aborigènes se regroupent en clans basés sur leurs ascendances avec le monde vivant qui les entoure ; ainsi, chaque clan, selon la ou les espèces auxquelles il se déclare affilié, aura son originalité. Par exemple, dans la communauté Yanyuwa de la région côtière du nord de l’Australie, une étude rapporte un individu qui s’identifiait à un « pin tire-bouchon », une espèce de Pandanus (arbres ressemblants à des palmiers), et le considérait comme le frère de sa grand-mère maternelle. On retrouve de tels faits dans de nombreuses autres ethnies de par le monde : papous, maoris, inuits, sibériens, indiens d’Amérique du nord, … Ces exemples démontrent donc que la perception des végétaux dépend aussi une forte dimension culturelle ; si celle-ci incorpore les végétaux comme êtres vivants affiliés au groupe humain, alors la cécité botanique se trouve fortement atténuée : le « handicap » est surmontable sans problèmes ! Nous avons donc beaucoup à apprendre de ces pratiques culturelles pour nous en inspirer et en extraire des méthodes, des approches permettant de dépasser les obstacles physiologiques.

Tout laisse à penser que même pour les sociétés occidentales, si l’on remonte à quelques millénaires en arrière, nos liens culturels avec les végétaux étaient bien plus prégnants et que nous les avons en grande partie perdus. On a des preuves que dans les groupes païens de l’Europe préchrétienne, on reconnaissait les plantes comme parentes des humains et que l’on avait avec elles de relations du type de celles des sociétés animistes (comme les aborigènes ci-dessus). D’ailleurs, nous continuons de parler de nos « racines », terme employé par tout un chacun au quotidien, sans saisir qu’inconsciemment cette image s’enracine ( !) sans doute à cette affiliation ancienne avec les plantes.

Aux origines du zoocentrisme

On ne peut s’intéresser aux causes de la cécité botanique sans envisager son pendant opposé : le zoocentrisme ou zoochauvinisme (terme créé en 1994 qui, lui aussi, a des racines culturelles profondes. Il s’ajoute aux éventuelles contraintes physiologiques évoquées ci-dessus pour accentuer la cécité botanique.

Les psychologues évolutionnistes suggèrent que la plus grande attention portée aux animaux serait liée à l’importance de ces derniers pour la survie de l’espèce humaine et notamment via leurs mouvements : les lignées humaines de chasseurs-cueilleurs ont appris, sous la pression sélective, à détecter les moindres changements chez les animaux et leurs congénères via leurs mouvements. Cette attention est vitale pour diverses raisons : besoin de contrôler et prévenir les attaques des animaux prédateurs ou venimeux (alors que les plantes, globalement, présentent peu de dangers physiques) et forte dépendance envers les nourritures animales et leurs protéines (notamment pour le développement cérébral). Ce trait actuel d’une plus grande attention portée aux animaux par rapport aux plantes serait donc ancestral et persisterait dans notre inconscient.

Les expériences sur le clignement attentionnel (voir ci-dessus) confirment ce biais en faveur des animaux. On a aussi des preuves que les enfants apprennent plus tôt à reconnaître les animaux non-humains comme des êtres vivants que les plantes ; les jeunes enfants ont beaucoup de mal à accepter la notion de plantes/êtres vivants, étant anthropocentrés. Vers dix ans, la majorité d’entre eux finit par étendre la conception des êtres vivants depuis les hommes, puis aux animaux et enfin aux plantes. Pour eux aussi, le mouvement reste un déterminant clé pour juger de la nature d’être vivant.

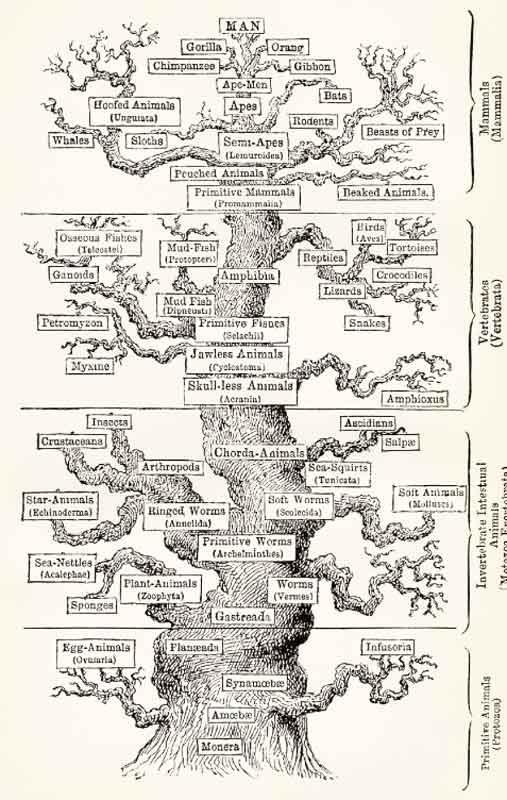

Les sociétés occidentales (voir ci-dessus) voient ce zoocentrisme nettement renforcé du fait de l’évolution des approches culturelles du monde vivant. Ce fort biais s’enracinerait dans la vision hiérarchisée de l’organisation du vivant qui place l’Homme au sommet de l’arbre du vivant. Les animaux servent les hommes, les plantes servent les animaux et le monde inanimé sert les plantes.

L’arbre de vie de E. Haeckel : 1879 (L’évolution de l’Homme) ; noter la position sommitale de l’Homme

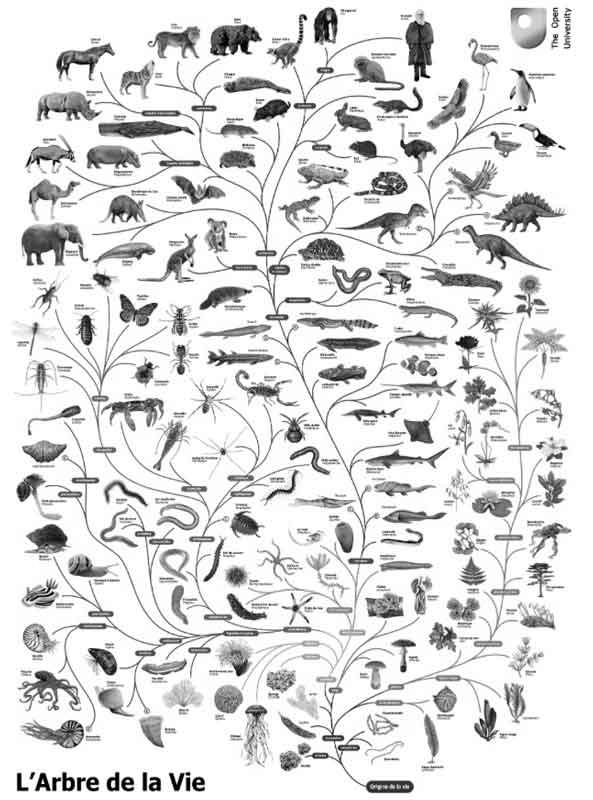

Même cet arbre récent qui se veut moderne place l’homme au sommet et met les végétaux « sur le côté, en bas », ce que rien ne justifie scientifiquement !

Le problème est que même dans l’éducation scientifique, ce biais perdure et est entretenu : une analyse des ouvrages universitaires de référence montre que seulement 14% des chapitres et 20% des exercices concernent les plantes et la botanique. Voir à ce propos la chronique » Les plantes victimes de discrimination négative » à propos de leur place dans les manuels scolaires.Ceci nous montre bien que si, certes, nous avons en nous des contraintes physiologiques nous gênant pour percevoir correctement les plantes par rapport aux animaux, il n’en reste pas moins que le poids des facteurs psychologiques, sociaux et culturels reste déterminant. Il faut donc rapidement explorer cette piste pour proposer des solutions permettant d’atténuer cette cécité et d’ouvrir nos yeux sur ce merveilleux monde végétal qui nous entoure et dont nous avons tellement besoin ; mais lui aussi a besoin de nous : besoin que nous cessions de le négliger, de l’éradiquer, de le détruire sans vergogne, sciant ainsi la branche sur laquelle nous sommes assis ; une autre métaphore qui montre bien l’ancrage ancien des plantes dans notre inconscient culturel ! Dans une prochaine chronique, nous présenterons quelques exemples de solutions envisagées pour surmonter ce handicap.

Bibliographie

1-Investigating secondary-school girls’ preferences for animals or plants: a simple ‘head-to-head’ comparison using two unfamiliar organisms. Kinchin IM. 1999. Journal of Biological Education 33:95–99.

2-It’s not easy being green: student recall of plant and animal images. Schussler EE, Olzak LA. 2008. Journal of Biological Education 42:112– 119.

3-Attention “blinks” differently for plants and animals. Balas B, Momsen JL. 2014. CBE Life Science Education 13:437–443.

4-Plant blindness and the implications for plant conservation. Mung Balding and Kathryn J.H. Williams Conservation Biology, Volume 00, No. 0, 1–8. 2016

5- Laetoli production : https://laetoli-production.fr/fr/works/10