Une forêt hantée par les Romains

Etant originaire du sud du Berry, au cours de ma jeunesse naturaliste, j’ai beaucoup parcouru la forêt de Tronçais dans le nord de l’Allier, un grand massif forestier de plus de dix mille hectares réputé mondialement pour la qualité du bois de chêne produit. Globalement, la flore du sous-bois y est assez pauvre car il s’agit de chênaies sur des sols acides ; cependant, et cela m’avait frappé à l’époque sans que j’en comprenne la raison, on trouve ponctuellement au cœur d’une parcelle en apparence uniforme des « ilots » riches en flore herbacée avec des espèces originales. Je me doutais alors qu’il devait y avoir derrière ces bizarreries une histoire de sols différents localement mais comment expliquer que ce soit ainsi en taches dispersées sans lien avec la géologie du sous-sol très uniforme. Je viens d’en découvrir l’origine à travers une remarquable étude archéologique de cette forêt (1). Et là, j’avoue avoir tout à coup un étrange sentiment de frustration d’être ainsi passé complètement à côté de réalité historique de cette forêt que tout un chacun tend à considérer comme très ancienne, comme ayant toujours existé telle qu’elle est !

Lourd passé(-if)

Les plus anciennes cartes dont on dispose à propos de ce massif forestier remontent à 1655 et les limites du massif d’alors restent très proches des limites actuelles. Des descriptions datant de 1645 et 1670 font état d’une forêt de dix milles hectares mais dont seulement 600 sont exploitables pour la production de bois ; le reste se composait de très jeunes peuplements, de zones humides et de sites ouverts pâturés parsemés de vieux arbres. C’est au 18èmesiècle que le virage vers la production de bois d’œuvre va s’effectuer même si au 19èmeil reste encore une forte proportion de taillis exploités intensivement pour la production de charbon de bois ou la saboterie. Depuis, la forêt de Tronçais est devenue entièrement dédiée à la production de bois d’œuvre avec une essence quasi exclusive, le chêne sessile ou chêne rouvre.

Grâce aux recherches d’un érudit local, E. Bertrand, entre 1960 et 1990, on avait mis en évidence un passé bien plus ancien remontant à l’époque romaine sous la forme d’une multitude d’artefacts retrouvés sur le sol (notamment grâce aux taupinières !) : débris de céramiques, de tuiles, des pierres , … Pas moins de 108 sites dispersés sur l’ensemble du massif forestier actuel, certains couvrant une surface de 900m2, datés entre le premier et le quatrième siècle après J.C. , sur le territoire des Bituriges Cubes, sont ainsi cartographiés attestant d’une présence très forte des Hommes au cours de cette époque. Depuis 1998 (2), ce secteur fait l’objet d’un projet collectif de recherche et trois sites ont été fouillés dont celui dit « des Petits Jardins » près d’Isle-et-Bardais avec la mise à jour d’un ancien sanctuaire (temple) ; ce site a été abandonné vers la fin du 3ème– 4èmesiècle après J.C. ce qui coïncide avec la grande crise et la fin de l’Empire romain. Néanmoins, il sera ensuite réoccupé au début du Moyen-âge par un atelier de fabrication de tuiles à rebord (tegulae).

- Deux illustrations extraites de la plaquette de la DRAC Auvergne sur l’archéologie de la forêt de Tronçais (2) : les fouilles des « Petits Jardins »

- Reconstitution du site religieux à l’époque gallo-romaine

Ecologie archéologique

Sur la base de ce passé romain visiblement très chargé, une équipe mixte d’écologistes, paléo-écologues et archéologues a choisi d’explorer la forêt avec une question clé : cette occupation romaine vieille de près de 1500 ans a t’elle laissé des traces dans la végétation de la forêt actuelle. ? On sait en effet que 400 ans après une occupation humaine de type agricole, des sites qui se sont ensuite boisés conservent des traces de ce passé dans leurs sols et leur flore. Mais au delà … 1500 ans ?

Dix sites gallo-romains de taille différente (des grands et des petits) ont été retenus et une analyse détaillée de la topographie, de la composition des sols et de la flore du sous-bois a été entreprise dans un rayon de 500mètres autour de site pour évaluer l’effet de l’occupation ancienne selon un gradient d’éloignement par rapport au site central. Des fouilles au niveau des sols ont aussi extrait des charbons de bois et des pollens. Tous ces sites sont actuellement au milieu de peuplements plus ou moins âgés (90-200ans) de chênes sessiles avec des charmes en sous-bois. A partir de toutes ces données, on a donc pu reconstituer la couverture du sol et l’usage des terres lors de la période d’occupation romaine et les comparer avec la répartition actuelle de la flore et la nature des sols sur lesquels se développe la forêt actuelle.

La charge du sol en charbons de bois « fossiles » qui peut atteindre 420 kg/ha au plus près de certains sites décroît régulièrement au fur et à mesure que l’on s’éloigne du site ; d’autre part, l’analyse de ces résidus les rapporte de 78 à 100% au chêne sessile. L’étude des pollens souligne l’absence des bruyères (landes), la prédominance d’essences forestières (71 à 91%) et, dans cinq sites sur six, entre 2,7 et 11% de céréales. Tout indique donc une activité humaine agricole sur des clairières entretenues au milieu d’un paysage dominé par la forêt. La découverte d’ossements indique par ailleurs la présence d’animaux d’élevage : cochons, chevaux et volaille. Les fouilles conduites sur divers autres sites berrichons plus au nord (Cher et Indre) et datant de la même époque permettent de préciser les types de cultures : des fèves et des lentilles ; des arbres fruitiers et parmi les céréales, le blé tendre ou froment, l’amidonnier (une espèce de blé) et de l’orge.

Si on se réfère aux textes latins comme ceux de Columella (4-70 après J.C.), « agronome » romain, on y trouve mention de la pratique régulière de l’amendement à base de cendres et d’excréments animaux en y incorporant les déchets de cuisine ce qui explique la fréquence des débris de céramique un peu partout. Autrement dit, cette occupation romaine s’est accompagnée d’une profonde transformation par enrichissement minéral des sols originaux surtout sableux et pauvres en éléments nutritifs.

La preuve par la flore

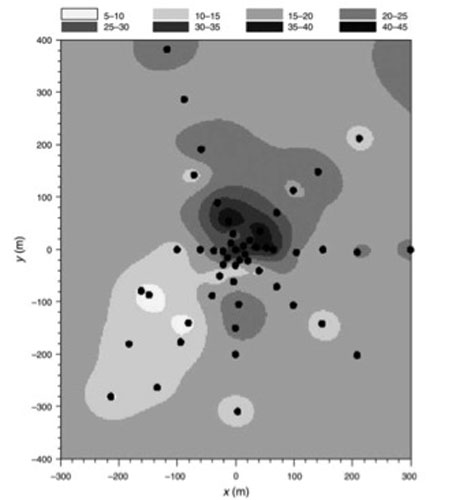

Sur chaque site étudié, des placettes de recensement de la flore réparties selon un gradient d’éloignement depuis le site central (implantation des bâtiments) permettent de visualiser l’impact sur la flore forestière du sous-bois. Le nombre d’espèce par relevés (richesse) se situe en moyenne autour de 9 mais on constate de fortes variations le long du gradient qui mène vers le site central avec un fort noyau de diversité accrue sur ce dernier. La carte ci-jointe tirée de cette étude (1) illustre bien cette répartition en « auréoles » autour du site central ; les points noirs correspondent aux placettes de recensement de la flore qui rayonnent tout autour du site.

- Scrofulaire noueuse et grande ortie

- Géranium herbe-à-Robert

- Bugle rampant

- Muguet

En termes de composition floristique, au total 160 espèces ont été observées dans un rayon de 100 mètres autour des sites alors que seulement 131 sont présentes dans l’espace compris entre 100 et 500m du site (pourtant bien plus étendu en surface). L’analyse statistique dégage 39 espèces qui se trouvent significativement en plus grand nombre dans les 100 mètres autour des sites ; ce sont des plantes typiques de sols neutres : des arbustes tels que le fusain d’Europe, l’aubépine, le rosier des champs, l’érable champêtre ou le prunellier ; des plantes herbacées telles que le bugle rampant, la grand ortie, l’Herbe-à-Robert (voir la chronique sur cette espèce), la scrofulaire noueuse et le pâturin des bois. Par contre, au-delà de 100 mètres, on ne trouve que sept espèces significativement plus communes, typiques des sols acides telles que la molinie (graminée), des mousses dont la mousse blanche (Leucobryum glaucum) ou le muguet.

- Aubépine

- Erable champêtre

- Fusain d’Europe

- Rosier des champs

151 autres placettes de recensement de la flore réparties au hasard sur l’ensemble de la forêt confirment que globalement la flore est à dominante acidophile et que les sites les plus riches se situent toujours près d’anciennes colonies gallo-romaines. Tous ces résultats suggèrent donc fortement que cette très ancienne occupation humaine constitue un déterminant clé de la diversité forestière actuelle et des types d’habitat.

L’analyse de la topographie et de la localisation indique que ces colonies humaines recherchaient la présence proche d’un point d’eau et évitaient par contre les zones plus humides. On pourrait alors invoquer un biais mais la richesse floristique de ces zones se situe dans la même gamme de valeurs que la moyenne.

La clé du sol

Evidemment, un tel impact rémanent sur la flore ne peut s’expliquer que via des transformations profondes et durables des sols. Là aussi, les analyses physico-chimiques montrent que le contenu en phosphore, le pH et la quantité d’azote augmentent quand on se rapproche du site central. La surface d’influence de chaque site varie entre presque nulle à près de quatre hectares. L’analyse statistique met en évidence une forte corrélation entre l’abondance locale d’artefacts dans le sol (comme les débris de céramique), la distance au site et la diversité floristique. Par contre sur trois des dix sites étudiés, cette relation n’a pu être démontrée ; or, il s’agissait de sites non agricoles dédiés à d’autres activités (fonderie de bronze, fabrication de tuiles ou centre religieux). Ceci conforte l’idée que l’agriculture est bien la responsable de cet effet sur les sols et sur la flore.

Dans le détail, le pH augmente fortement au plus près des anciens bâtiments enfouis dans le sol : ceci s’explique par la libération de calcium par le ciment qui unit les pierres, une pratique répandue sur les édifices gallo-romains. Vu la rareté de cet élément sur les sols acides (sur grès ou sables), on comprend mieux les transformations assez marquées que cela induit sur la composition de la flore très sensible : les plantes acidophiles notamment se trouvent éliminées par cet élément qui est, pour elles, comme un poison ! L’augmentation du phosphore et de l’azote s’explique par les apports de fumier et la minéralisation accrue de l’azote organique du sol (et la culture de fabacées qui fixent l’azote). On savait que cet enrichissement pouvait influer la flore d’une forêt installée récemment sur d’anciennes cultures sur un pas de temps de l’ordre du siècle mais, ici, il est question de … 1500 ans !

Si longtemps …

On reste sidéré devant cette idée que des clairières cultivées à la fin de l’époque romaine puissent encore marquer de leur empreinte les sols forestiers et indirectement la flore. Plusieurs types d’explications sont avancés. Pour le calcium, on peut invoquer la libération progressive mais continue à partir du ciment par dissolution du calcaire utilisé. Pour le phosphore et l’azote, il faut se rappeler que nous sommes en milieu forestier : l’essentiel de la production de matière morte se fait via la litière de feuilles qui est rapidement décomposée et recyclée ; ce recyclage étroit limite le lessivage et l’entraînement des nutriments ce qui assure la conservation des réserves nutritives minérales du sol. Dans un cadre général de déficit en minéraux vu les sols naturels, tout apport externe via l’agriculture sur une assez longue période, peut donc modifier très durablement les sols. Pour l’azote, même en prenant en compte les apports externes via les précipitations, le dépôt cumulé lié à l’occupation romaine a été de quatre à six fois plus élevé que le stock normal du sol. L’évolution du pH vers des valeurs neutres facilite le développement de la vie microbienne du sol et accélère la minéralisation de la matière organique accumulée.

Au final, on découvre avec cet exemple qu’une occupation ancienne des terres par l’agriculture transmet un héritage à très long terme, probablement irréversible, à l’échelle des parcelles occupées créant ainsi une mosaïque hétérogène dans l’espace forestier actuel et dans la répartition de la biodiversité végétale.

Tristes Tropiques

En fait, cette notion d’empreinte humaine très rémanente sur les paysages occupés dans un lointain passé a déjà largement été mise en évidence de manière toute aussi surprenante dans les immenses forêts tropicales dont celles du bassin amazonien que d’aucuns considèrent pourtant comme le graal de la naturalité absolue : là où la main de l’Homme n’a jamais mis les pieds pour reprendre une boutade célèbre ! Des fouilles archéologiques ont ainsi montré (3) que les peuples amazoniens de la région du Xingu supérieur au Brésil avaient profondément modifié les paysages locaux forestiers par des occupations vastes et denses entre 1200 et 1600 après J.C. avec des infrastructures très élaborées (routes, tertres, ponts, places, …) . Cette utilisation des terres basée sur une exploitation agricole par taches dispersées sur des cycles de rotation très longs a profondément modifié la végétation naturelle qui en conserve toujours largement les traces. Pour illustrer ce processus, je ne résiste pas au plaisir de citer un extrait d’un des ouvrages de P.Descola, un des grands connaisseurs de la forêt amazonienne dans toutes ses dimensions humaine et écologique (4) ; il y parle d’une ethnie du piémont andin aux confins de l’Equateur et du Pérou, les Achuar du groupe des Jivaros :

« Comme les autres indiens d’Amérique, les Achuar pratiquent l’horticulture sur brûlis qui a pour effet de transformer profondément la forêt. Pour ouvrir un jardin, ils défrichent une parcelle dans la forêt, brûlent les débris végétaux et plantent dans la litière de cendres une soixantaine d’espèces différentes de plantes cultivées. Mais ils transplantent aussi dans leurs jardins un nombre presque égal d’espèces sylvestres, généralement des fruitiers, des palmiers et des plantes employées dans la pharmacopée ou bien ils les épargnent lors de l’abattis. En outre, de nombreux petits prédateurs viennent se servir dans les jardins- des agoutis, des acouchis, des pacas et une multitude d’espèces d’oiseaux- et ils y laissent, en déféquant, les graines des plantes sylvestres qu’ils ont mangées, lesquelles sont reconnues par les femmes lorsqu’elles germent et soigneusement protégées. Après trois ou quatre ans d’utilisation d’un jardin, son rendement faiblit en raison de l’épuisement du sol, et les Achuar l’abandonnent pour en ouvrir un autre plus loin. La forêt recolonise alors rapidement la parcelle, mais les espèces sylvestres protégées ou transplantées subsistent avec une densité bien supérieure à celle que l’on trouverait « naturellement ». et si l’on imagine ce processus se déroulant depuis le début de la domestication des plantes en Amazonie, il y a environ huit mille ans, cela signifie que la structure de la forêt, les associations végétales qui la composent, a été profondément altérée par la présence humaine. Mes travaux ….. ont ainsi mis en évidence que la forêt amazonienne est en partie le produit non intentionnel de ces techniques de gestion du végétal. C’est pourquoi il est absurde de voir la forêt comme un univers sauvage, comme le voudrait notre représentation intuitive, c’est au contraire une sorte de macro-jardin. »

Après un tel exposé limpide et lumineux, on ne peut que s’émerveiller en se disant que sous nos cieux, aussi, nous connaissons, sans le savoir, des processus du même ordre !

BIBLIOGRAPHIE

- PRESENT FOREST BIODIVERSITY PATTERNS IN FRANCE RELATED TO FORMER ROMAN AGRICULTURE. E. DAMBRINE et al. Ecology, 88(6), 2007, pp. 1430–1439

- Archéologie en Auvergne. Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (03). Du sanctuaire antique à l’atelier de tuilier du haut Moyen Âge. Plaquette éditée par la DRAC Auvergne. 2011

- Amazonia 1492: pristine forest or cultural parkland?Heckenberger, M. J., A. Kuikuro, U. T. Kuikuro, J. C. Russell, M. Schmidt, C. Fausto, and B. Franchetto. 2003. Science 301:1710– 1714.

- La composition des mondes.P. Descola. Ed. Champs Essais. 2014