Oiseaux et plantes des villes du monde

Plus de la moitié de l’humanité vit désormais dans des villes qui occupent 3% de la surface de la Terre et peuvent se trouver au cœur de zones riches en biodiversité (dont les hot-spots). Dans ces villes, le rythme d’accroissement de la population humaine atteint 1% par an et celui de l’augmentation de la surface des villes s’accélère encore plus. Tous ces espaces urbanisés représentent un nouvel environnement créé de toutes pièces par l’activité humaine et abrite sa faune et sa flore sauvages comme tout autre écosystème. A propos de celles-ci, on tend à plaquer des idées reçues oscillant entre deux extrêmes : soit « il n’y a plus rien », soit « ce ne sont que des espèces exotiques introduites et plus rien n’y est naturel ». La réalité, comme toujours en écologie, s’avère bien plus nuancée et complexe. De nombreuses études ont déjà été réalisées sur des espèces sauvages vivant en ville à des échelles géographiques variables (région, pays, continent). Il manquait une vision globale, planétaire et concernant des groupes entiers d’êtres vivants : elle vient d’être réalisée par une équipe de 24 chercheurs des quatre coins de la planète (1).

Allô le monde

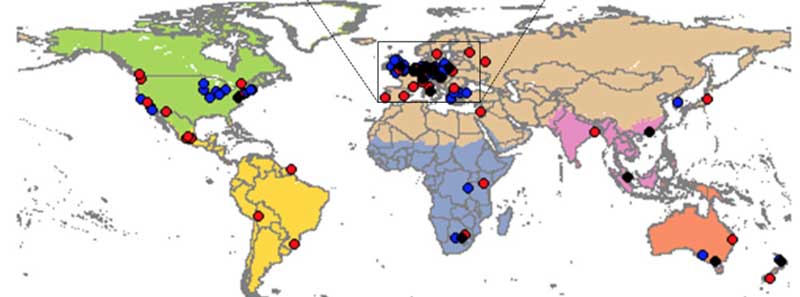

Deux groupes conséquents en termes de nombre d’espèces ont été retenus pour cette étude : côté flore, les pantes à fleurs (au moins 280 000 espèces dans le monde) et côté animal les oiseaux (un peu plus de 10 000 espèces). Pour analyser la biodiversité urbaine de ces deux groupes, une base de données a été constituée à partir des études déjà publiées sur des villes à travers le monde entier : 54 villes en ce qui concerne les oiseaux et 110 pour les plantes à fleurs. Ces villes se répartissent dans 36 pays différents, sur les six continents.

Trois villes, trois ambiances : Paris depuis la tour Montparnasse ….

Oulan Bator en Mongolie ( photo Roland Guillot)

ou Amsterdam (photo Yannick Pommarat)

Afin d’analyser la part de la géographie (la localisation sur le globe, le climat, …), on a pris en compte le domaine biogéographique dans lequel se trouvent ces villes : on appelle ainsi les unités territoriales selon lesquelles on découpe classiquement la surface de la Terre en fonction du climat et des grandes communautés animales et végétales. Ainsi, on distingue six grands domaines mondiaux : néarctique (Amérique du nord), néotropical (Amérique du Sud et centrale et Caraïbes), afrotropical (Afrique sud saharienne et Madagascar), indo-malaisien (Asie tropicale dont Indonésie), australasienne (Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie) et paléarctique (Eurasie tempérée à froid et Afrique du Nord).

A partir de cette base de données, les chercheurs ont pu analyser la biodiversité urbaine des oiseaux et plantes à fleurs avec un focus sur la part des espèces indigènes et exotiques/introduites, la densité en nombre d’espèces et la densité des populations des diverses espèces par rapport aux milieux environnants non-urbains et les corrélations entre la densité des espèces et certains facteurs globaux, liés à l’homme d’une part (anthropogéniques) ou non comme les facteurs géographiques. Les mises en corrélation permettent de dégager les grands mécanismes liés à l’homme et qui impactent la biodiversité urbaine.

Homogénéisation ?

Classiquement, à propos des villes, on met en avant le processus dit d’homogénéisation biotique, i.e. un accroissement des similitudes de composition des communautés animales et végétales entre les villes du monde, notamment via les invasions et introductions d’espèces exotiques ; ainsi, l’écosystème ville deviendrait de moins en moins lié à son environnement périphérique ; on pourrait rapprocher cette notion de celle de la mondialisation de certaines formes de consommations alimentaires chez les humains par exemple. Qu’en est-il vraiment au vu de cette analyse mondiale ?

La richesse en espèces (le nombre d’espèces) par ville varie beaucoup selon le domaine biogéographique dans lequel on se trouve, constat logique car la biodiversité globale n’est aps elle-même uniformément répartie à la surface de la Terre. Pour les oiseaux, la richesse moyenne est de 112 espèces/ville (entre 24 et 368) ; au total, on trouve dans l’ensemble des villes étudiées plus de 2000 espèces d’oiseaux sauvages, soit 20% du total mondial avec les ¾ des familles représentées par au moins une espèce. Pour les plantes à fleurs, la richesse moyenne se situe à 766 espèces (entre 269 et 2528) ; au total, seulement 5% des espèces mondiales sont présentes en ville ; 2/3 des familles y sont représentées.

Mais le nombre d’espèces ne dit rien sur leur origine : sont-elles des espèces indigènes locales ou des espèces exotiques introduites ? Pour les oiseaux, 98% des espèces urbaines se trouvent par ailleurs dans le domaine biogéographique de la ville étudiée ; le nombre moyen d’espèces exotiques par ville n’est que de 3 et varie entre 0 et 23. Les villes ont donc largement plus d’espèces indigènes que d’exotiques introduites.

Les résultats concernant la flore divergent quelque peu et demandent un examen particulier.

Flore urbaine

La concordance entre la flore d’une ville et celle de son domaine biogéographique se situe à un niveau nettement plus bas que pour les oiseaux : 79%. Le pourcentage des espèces exotiques atteint 28% contre seulement 3% pour les oiseaux.

Deux exemples d’espèces exotiques : la vergerette du Canada en France aux côtés d’espèces indigènes (Crépide capillaire)

Séneçon du Cap originaire d’Afrique du sud

Intuitivement, on comprend assez bien les racines de cette différence d’évolution dans les assemblages d’espèces. De nombreuses plantes à fleurs (dont des arbres et arbustes) sont plantées comme ornementales (non comptabilisées dans la biodiversité qui ici ne concerne que la flore spontanée) et fournissent de ce fait de nombreuses graines et/ou fruits ou boutures susceptibles de se disperser dans l’environnement ; plus de 20 000 espèces de plantes sont commercialisées dans le monde ! Elles peuvent souvent s’installer dans des micro-milieux (par exemple, une simple fissure de mur) et y survivre alors que les oiseaux ont besoin a minima de territoires pour se reproduire. L’Homme a donc une part importante dans le développement et la constitution des communautés de plantes urbaines ; à l’intérieur d’un même domaine biogéographique comme le domaine paléarctique qui nous concerne, on a ainsi clairement mis en évidence une forte homogénéisation de la flore urbaine entre l’Europe et les USA.

Parmi les six domaines biogéographiques, le domaine australasien apparaît comme le plus « décalé » avec un taux de concordance bien plus bas que la moyenne. En fait, cette tendance tient essentiellement à la seule Nouvelle-Zélande où il y a de nombreuses introductions délibérées de la part des colons anglais qui ont cherché à reconstituer leur environnement ; d’autre part, le caractère fortement insulaire avec un très long isolement dans le temps, a conduit à la présence de nombreuses niches écologiques non occupées et donc plus faciles à conquérir pour les espèces introduites. En excluant ce cas particulier, le taux de concordance global remonte nettement ce qui tempère la vision d’une homogénéisation extrême.

Cosmopolites

Une autre donnée vient corroborer cette homogénéisation réelle mais somme toutes plutôt limitée : le nombre d’espèces cosmopolites qui ont réussis à s’imposer sur une majorité de villes de la planète.

Pour les oiseaux, seulement quatre espèces se trouvent dans plus de 80% des villes étudiées : le pigeon biset (voir la chronique), l’étourneau sansonnet, le moineau domestique (voir les chroniques) et l’hirondelle rustique. Pourtant, nombre d’oiseaux présentent de fortes capacités d’adaptation au milieu urbain.

Mouron des oiseaux

Capselle bourse-à-pasteur (avec l’ortie brûlante)

Plantain lancéolé

Roseau phragmite

Pâturin annuel

Pour les plantes,onze espèces seulement (pourrait-on dire au vu de l’immensité de ce groupe) se trouvent dans plus de 90% des villes étudiées : le pâturin annuel (96% et dans tous les domaines), la bourse-à-pasteur (95%), le mouron des oiseaux, (94%), le plantain lancéolé (93%) et le roseau phragmite (90%).

Quand on analyse plus finement les listes d’espèces végétales urbaines, on y trouve une majorité de plantes qu’on pourrait en fait qualifier de « fausses indigènes » ; ce sont les archéophytes, ces plantes introduites il y a plusieurs siècles, avant l’an 1500 (C. Colomb signe le début de l’ère mondiale globale !) via les civilisations antiques. Ces espèces se sont souvent adaptées à l’environnement humain dont celui des villes et se sont complètement intégrées dans la flore locale (voir l’exemple de la cymbalaire des murs) ; elles avaient donc un avantage décisif pour aller s’installer ailleurs en suivant l’homme lors de la colonisation et via le commerce.

Biodiversité menacée

Une autre idée reçue concerne l’inintérêt des villes pour la conservation des espèces. Certes, de nombreuses espèces urbaines connaissent de forts déclins liés à l’intensification de l’urbanisation et de la pollution et des transformations associées (voir l’exemple du moineau domestique) mais, pour autant, les villes peuvent aussi héberger des espèces menacées de disparition, notamment dans les pays tropicaux, là où les villes s’insèrent géographiquement dans des hots-spots de biodiversité. Ainsi, 36 espèces d’oiseaux menacées d’extinction sur la liste rouge UICN se retrouvent dans quatorze des villes étudiées avec un « record » de douze espèces pour Singapour ; de même 65 espèces de plantes menacées se trouvent dans 8% des villes avec encore Singapour qui en héberge pas moins de 43. Ceci tient à la présence dans ces villes de fragments de la végétation originelle sous forme d’ilots protégés : d’où l’importance de maintenir de tels éléments et de restaurer le plus possible cette végétation indigène au sein des paysages urbains.

En France, dans les régions d’agriculture intensive, certaines espèces très raréfiées trouvent refuge en ville dans les cimetières : le gnaphale blanc-jaunâtre

ou l’euphorbe exigüe

Inversement, dans les domaines paléarctique (Eurasie) et néarctique (Amérique du nord), on ne trouve que quelques espèces menacées d’extinction par ailleurs ; l’extrême artificialisation et la longue histoire de transformation des milieux explique peut-être cette disparité ; ainsi, dans les villes européennes, on ne trouve que très rarement des zones humides encore fonctionnelles ! Cependant, avec la prise de conscience globale, on peut espérer un renversement de situation avec de nouvelles politiques d’aménagement urbain plus favorables à la biodiversité comme par exemple l’architecture et les chauves-souris ou les oiseaux cavernicoles. On voit aussi des espèces plutôt rares qui amorcent un début d’adaptation au milieu urbain avec des exemples spectaculaires comme le faucon pèlerin qui adopte les grands immeubles ou en Europe centrale, la chouette de l’Oural, une espèce des forêts anciennes, qui niche maintenant à la périphérie des villes !

La part de l’Homme

Place entièrement « minéralisée » très peu propice à la biodiversité !

Allée de platanes propice à la nidification d’oiseaux cavernicoles notamment

Pour évaluer le poids de l’Homme dans l’évolution de la biodiversité urbaine de ces deux groupes, deux critères qualifiés d’anthropogéniques ont été pris en compte : la part de la surface couverte par des constructions et l’âge de la ville ; conjointement, plusieurs facteurs géographiques non liés à l’homme ont été retenus : latitude, altitude, données climatiques, topographie. Les chercheurs ont testé les corrélations entre ces divers facteurs humains ou non-humains et les densités en espèces ou en populations.

Pour les oiseaux, le nombre moyen d’espèces, très variable d’un domaine à l’autre, se situe à 0,5 espèce/km2 avec un maximum dans les villes tempérées. La densité de population des espèces urbaines ne représente que 8% de celle des zones périphériques non-urbaines même si certaines espèces (dont les cosmopolites) peuvent localement atteindre de fortes densités. Pour les plantes, la densité moyenne en espèces ne dépasse pas 3,3 espèce/km2 en en considérant que les indigènes et la densité des populations des espèces indigènes ne dépasse pas 25% de celle à l’extérieur des villes.

Ces chiffres deviennent encore plus significatifs quand on les met en corrélation avec les facteurs cités ci-dessus. La densité en espèces dépend clairement des facteurs humains : ainsi, pour les oiseaux, plus la couverture urbaine est forte, moins la densité en espèce est élevée. Pour les plantes, la présence de fragments de couverture végétale originelle augmente fortement la densité d’espèces.

Par rapport à la densité des populations des espèces, c’est en combinant les deux types de facteurs (humains et non humains) qu’on les explique le mieux : ainsi, les climats avec une forte saisonnalité (périodes sèches ; périodes froides) semblent moins favorables à des densités élevées des populations urbaines ; ceci peut s’expliquer par l’extrême « rudesse » de la vie en ville où les perturbations abondent et où l’effet réchauffement se trouve exacerbé.

Bibliographie

1- A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers.Aronson MFJ et al. 2014 Proc. R. Soc. B 281: 20133330.